「伊能忠敬」と聞いて、あなたはどんなイメージを持つだろうか?

歴史の教科書で名前を見たことがあっても、彼が実際に何をした人なのか、詳しく知っている人は意外と少ないかもしれない。

しかし、最近SNSでは「伊能忠敬界隈」という言葉が広まり、彼の名前がまったく新しい意味で使われるようになっている。

【結論】伊能忠敬界隈とは、

長距離を歩き続ける人々が集まり、

その行為を共有・称賛するコミュニティや文化圏のこと。

遠くまで歩くのが楽しいのはわかるーと思ってたら

https://posfie.com/@ssotq/p/nfHLTNr

この方公園無限周回してるだけなの、、、?

ほんまに狂歩やんけ

※上記が伊能忠敬界隈の元ネタと言われています。

上記の削除された投稿に対して質問があり、その質問にこたえる形でスレッドが伸びていき、「伊能忠敬界隈」というキーワードが発掘されました。

伊能忠敬界隈という新しい界隈を知る。これだからXはやめられねぇ。 pic.twitter.com/0LXZnhfYUG

— やまとなでし子 (@yamatonadeshi5) July 27, 2024

この言葉を通じて、私たちは「歩く」という行為の奥深さと面白さを再発見することになる。

この記事では、「伊能忠敬界隈」という言葉の意味や由来を深掘りし、さらに伊能忠敬がどれほど歩いたのか、彼の偉業を紐解いていこう。

そして、現代で「伊能忠敬界隈」に仲間入りするために必要な、長距離ウォーキングに最適なシューズも紹介する。

さあ、あなたも一緒に歩きながら、伊能忠敬の足跡をたどってみよう!

「伊能忠敬界隈」って何?

「伊能忠敬界隈」って何?

最近、TwitterやInstagramなどのSNSで「伊能忠敬界隈」という言葉を見かけることがある。でも、これってどういう意味? 実はこの言葉、 「めちゃくちゃ歩く人たち」 を指すスラングとして使われているんだ。

伊能忠敬界隈の使われ方

例えば、「今日は2万歩以上を歩いた!」と投稿すると、「伊能忠敬界隈ですね!」なんてコメントがついたりする。つまり、 長距離を歩く人たちを、伊能忠敬の名を借りて表現している というわけ。

なぜこの言葉が広まったのか?

この言葉が使われる背景には、以下のような要因がある。

- ウォーキングブームの拡大:健康のために歩くことを習慣にする人が増加。

- スマートウォッチの普及:歩数を可視化し、共有する文化が根付いた。

- SNSの影響:長距離を歩いたことを報告し合うトレンドが生まれた。

こうした流れの中で、「伊能忠敬界隈」という言葉が広まったのだ。フィットネストラッカーやスマートウォッチの普及で「今日は〇〇km歩いた!」と記録を共有する人が増え、それに対するリアクションとして「伊能忠敬界隈」が広まったの。

そもそも、なぜ「伊能忠敬」の名前が「たくさん歩く人」を表すスラングとして使われるのか? 彼がどれだけ歩いたのかを知ると、その理由が見えてくる。

では、そもそも 伊能忠敬って誰? なぜ彼の名前が「たくさん歩く人」を指す言葉になったのか、深掘りしてみよう。

そもそも伊能忠敬って誰?

そもそも伊能忠敬って誰?

伊能忠敬は1745年、現在の千葉県佐原市に生まれた。幼少期は勉学に励み、数学や天文学に興味を持っていたとされる。若くして商家に入り、そこで経営者としての才覚を発揮し、佐原村の発展に貢献した。

50歳から全国を歩き始めた男

伊能忠敬(1745年~1818年)は、日本の測量家であり、日本地図を作った人物として知られている。彼がすごいのは、 50歳から全国測量を始めたこと だ。

もともとは千葉県佐原の商人だったが、隠居後に興味を持ったのが天文学と測量だった。彼は 江戸幕府の許可を得て測量を開始し、17年間かけて全国を歩き、日本全土の正確な地図を作成 した。歩いた距離は 累計約4万km。

地球一周とほぼ同じ距離を歩いたことになる。

なぜそんなに歩いたのか?

当時の測量技術では、距離を正確に測るには 実際に歩いて測る しかなかった。彼の測量チームは、毎日約30km歩きながら地形を記録し、緯度や経度を測定していった。特に驚くべきは、 彼の作成した地図が現代の日本地図と比べてもほとんどズレがないこと だ。

現代の感覚でいうと、「毎日30km歩いて、それを17年間続けた人」という感じ。そりゃ「伊能忠敬界隈」と言われるのも納得だ。

ちなみに1時間で約6000歩、4.3km歩けるみたいなので、7時間歩くと4万2000歩、約30km

7時間歩くって、9時⇒5時で働いてるとして、働いている時間ずっと歩き続けているんだよ。

長距離歩行にはシューズが重要!

長距離歩行にはシューズが重要!

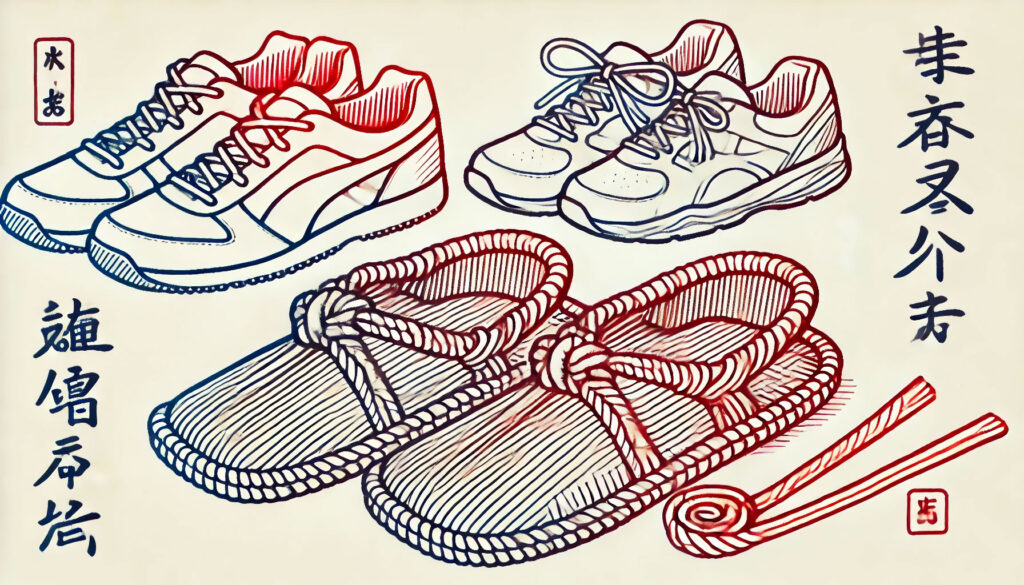

江戸時代と現代の歩行環境の違い

もし、伊能忠敬が現代に生きていたら、どんな靴を履いただろう?

江戸時代の道は、舗装されておらず、でこぼこした土道や石畳がほとんどだった。それに対し、現代の道路はアスファルトやコンクリートで整備され、歩行環境は格段に向上している。

当時の伊能忠敬が履いていたのは、草鞋(わらじ)や藁製の履物。しかし、現代なら次のようなシューズを選ぶことが考えられる。

- クッション性抜群のウォーキングシューズ:長時間歩いても足の疲れを軽減。

- アウトドア向けのトレッキングシューズ:険しい道でも安定した歩行が可能。

現代に生きていたら、彼も最新技術を駆使したシューズを愛用していたかもしれない。 彼が歩いた江戸時代の道は、舗装されていない未整備の土道や石畳がほとんどで、歩くには非常に過酷な環境だった。対して、現代の道路はアスファルトで整備され、クッション性のある靴を履けば負担を軽減できる。

そんな現代なら、彼はきっと高性能なウォーキングシューズを選び、快適に長距離を歩いていたかもしれない。

長距離ウォーキングのための靴選び

長距離を歩くなら、シューズ選びは超重要。特に以下のポイントを押さえて選ぶのが理想だ。

- クッション性:長時間の歩行でも膝や足首への負担を軽減。

- 安定性:しっかりと足を支え、疲れにくい設計。

- フィット感:足の形に合い、長時間歩いても快適な履き心地。

ここからは 「伊能忠敬界隈」向けのおすすめウォーキングシューズ を紹介しよう。

おすすめウォーキングシューズ

海外ブランド(クッション性・安定性重視)

日本ブランド(日本人の足にフィット)

※ 各モデルの詳細は リンクからチェック!

まとめ:「伊能忠敬界隈」の精神を現代に!

「伊能忠敬界隈」とは、長距離を歩くことを楽しむ人たちのことを指す言葉だった。彼の精神を受け継ぎ、 歩くことの楽しさを見直してみるのもアリ かも?

ウォーキングは 健康にも良いし、ストレス解消にもなる。では、どんな具体的なメリットがあるのか?

- 心肺機能の向上:血流が促進され、心臓や肺の健康をサポート。

- ダイエット効果:継続することで脂肪燃焼が期待できる。

- メンタルヘルスの改善:歩くことでリラックス効果が得られ、ストレス軽減につながる。

特に、最近の研究では 1日8000歩以上歩くと寿命が延びる というデータもある。特に、最近の研究では 1日8000歩以上歩くと寿命が延びる というデータもある。

あなたは1日にどれくらい歩いていますか?

さあ、次の休日には伊能忠敬のように遠くまで歩いてみよう!

界隈さん、いらっしゃ〜い

界隈さん、いらっしゃ〜い